Em muitos segmentos sociais, em Moçambique, falar de kulaya é entrar num território quase “sagrado”. Para uns, é conselho; para outros, é instrução; para outros ainda, é bênção envolta em palavras. É aquele tempo de intimidade entre mais velhos e mais novos, em que se sussurram segredos de vida, de corpo, de casa, de convivência. Normalmente, é a mulher, a noiva, que é layada. As tias, as avós, as irmãs mais velhas chamam-na de lado e, entre gargalhadas cúmplices e advertências sérias, vão depositando nela um caderno invisível de regras, sugestões, interditos, estratégias.

Explicam-lhe como se cuida de uma casa, como se cuida de um homem, como se cuida de si própria, muitas vezes, nesta ordem. Falam de respeito, de recato, de paciência, de saber calar, de saber esperar, de saber recuar. O corpo entra na equação: como se deita, como se levanta, como se dobra, como se oferece, como se nega. Há quem guarde essas palavras como tesouros; há quem as carregue como pesos. Mas o ritual, esse, continua a existir, adaptado aqui e ali, mas presente.

E o homem?

O homem, quase sempre, passa ao lado. No máximo, recebe meia dúzia de conselhos apressados: “sê homem”, “não envergonhes a família”, “sustenta a tua casa”, “não deixes faltar nada”. Falamos com ele mais sobre controlo do que sobre cuidado, mais sobre poder do que sobre ternura, mais sobre respeito recebido do que sobre respeito oferecido. Exigimos que seja pilar, mas raramente lhe ensinamos a ser presença. E, mesmo quando existe kulaya para homens em alguns contextos, costuma ser mais sobre autoridade do que sobre vulnerabilidade.

Então, num tempo em que se discute tanto o papel do homem, entre o secular e o tradicional, entre o provedor e o companheiro, é justo perguntar: por que razão o kulaya é quase sempre dirigido às mulheres?

Se o casamento se faz de dois, se a casa se constrói a quatro mãos, se a vida se viverá em par, não faria sentido que também o ritual de preparação fosse mútuo? Se, como tanto se diz, “os dois se tornam um só”, por que razão apenas “metade” desse “um” é orientada, preparada, aconselhada com detalhe? Talvez tenhamos medo de admitir que o homem, também ele, precisa de cuidado. Não apenas de ser cuidado, mas de aprender a cuidar.

Durante gerações, desenhámos o homem como figura de pedra: não chora, não fala de sentimentos, não admite fragilidade, não pede ajuda. E, quando entra no casamento, entra frequentemente como quem assume um posto, um cargo, um título: marido e chefe de família. Espera-se que saiba tudo. E quando não sabe, cala. Ou compensa com dureza aquilo que, por dentro, é insegurança.

Um kulaya para homens, verdadeiro, honesto e profundo, teria de começar por desmontar estas máscaras. Teria de dizer, com clareza: “Não é por seres homem que sabes automaticamente ser marido”. Teria de falar de escuta, de respeito, de partilha, de afecto, de paciência. Teria de lembrar que cuidar não diminui ninguém, não rouba masculinidade a ninguém, não estraga autoridade a ninguém. Que dividir tarefas não é favor, é responsabilidade. Que participar na educação dos filhos não é “ajudar a mulher”; é exercer a própria paternidade.

Um kulaya para homens teria de falar não apenas do que é proibido, mas sobretudo do que é desejável. Não apenas do que é vergonha, mas do que é beleza. Não apenas do que “se faz” ou “não se faz”, mas do que constrói respeito e dignidade dentro de casa. E, talvez, tivesse de incluir algo que raramente se diz: um homem também se desgasta, também se sente perdido, também tem medo de não estar à altura. Mas o medo que não encontra palavras, encontra muitas vezes saída na violência, no silêncio, na frieza.

Talvez, se houvesse kulaya para homens, com a mesma seriedade e profundidade com que se faz para mulheres, tivéssemos menos casas erguendo muros invisíveis por dentro. Menos casamentos onde os dois dormem na mesma cama, mas em continentes diferentes. É aqui que entramos numa outra camada desta reflexão: a banalização e, mais recentemente, a comercialização do kulaya.

O que antes era um espaço íntimo de confiança entre gerações, num alpendre, numa esteira, num quarto de paredes baixas, começa, em muitos casos, a ser transformado em produto. O que era rito, torna-se serviço. O que era cuidado, vira pacote de “coaching sentimental”. Brotam, como cogumelos depois da chuva, pessoas dispostas a vender o “casamento ideal” em nome de um saber absoluto que ninguém, na verdade, possui.

Multiplicam-se discursos que prometem fórmulas mágicas: “10 passos para ser a esposa perfeita”, “segredos infalíveis para o marido nunca olhar para outra”, “como segurar o casamento com técnicas ancestrais”. Misturam-se tradições, crenças, modas importadas e um certo desespero de quem tem medo de falhar. E, pelo meio, o kulaya corre o risco de perder a sua alma.

Toda a relação é peculiar. Cada casa tem a sua geografia, cada casal tem a sua linguagem, o seu ritmo, as suas cicatrizes e os seus milagres. Quando transformamos o kulaya numa espécie de manual universal, não estamos a oferecer compreensão; estamos a oferecer comparação. E a comparação é um veneno discreto.

A mulher que escuta “modelos” de casamento perfeito pode acabar a olhar para o seu e a julgá-lo sempre insuficiente, incompleto, falhado. O homem que ouve que “um verdadeiro homem” faz assim ou assado, pode vestir uma personagem que não lhe serve, apenas para não ser considerado menos. De repente, ninguém está em casa, mesmo estando em casa. Representamos, mais do que vivemos.

Talvez precisemos de resgatar o kulaya da vitrina. Tirar-lhe o brilho artificial do “produto” e devolvê-lo ao chão onde nasceu: o chão da partilha autêntica, da escuta, do tempo, do erro e da correcção, da verdade dita com respeito.

Porque preparar alguém para o casamento não é treinar para um espectáculo; é recordar que ali haverá dias bons e dias péssimos, fases de abundância e fases de escassez, momentos de grande amor e momentos de incompreensão total. E que o valor da relação não está em imitar modelos, mas em construir, a dois, uma forma única de caminhar.

Voltando ao homem, esse ser tantas vezes desenhado em traços grossos: provedor, forte, calado, resistente. Que espaço lhe oferecemos, enquanto sociedade, para ser outra coisa? Se o kulaya para mulheres insiste na ideia de “aguentar”, “manter o lar”, “não deixar cair”, o que diria um kulaya para homens, se fosse levado a sério?

Talvez começasse por dizer: “Não sejas o motivo pelo qual ela precisa de aprender a aguentar.” Talvez lembrasse: “Não és o centro da casa, és parte de um círculo.” Talvez questionasse: “De que forma o teu silêncio pesa em cima dos ombros de quem vive contigo?”

Um kulaya para homens poderia falar de coisas simples, mas revolucionárias: aprender a pedir desculpa, saber reconhecer quando errou, entender que “mandar” não é o mesmo que liderar, que ouvir não o torna menor, que dizer “não sei” não o torna fraco. Poderia, inclusive, resgatar o melhor das tradições: o respeito pelos mais velhos, o valor da palavra, a responsabilidade sobre aqueles que dependem de si, mas sem deixar que esses valores se confundam com autoritarismo ou machismo.

Um dos dramas do nosso tempo é este choque entre o antigo e o novo: mudam os cenários, mas as expectativas mantêm-se confusas. Queremos homens que ajudem em casa, mas “spidamos” a eles quando o fazem “demais”. Queremos homens presentes, mas desconfiamos da sua sensibilidade. Queremos maridos parceiros, mas continuamos a medir a sua masculinidade pelo tamanho da carteira e não pelo tamanho do coração.

Talvez um kulaya para homens ajudasse a corrigir estas contradições. Não com homilias, mas com perguntas. Não com receitas, mas com histórias. Não com ordens, mas com testemunhos.

Há, também, uma outra questão silenciosa: a do medo.

Muitos homens têm medo de não saber amar bem. Não o dizem. Não o admitem. Continuam a desempenhar o papel que aprenderam a representar desde cedo: fortes, controlados, invencíveis. Mas, no fundo, sentem que lhes falta uma espécie de alfabetização emocional que ninguém lhes deu. Falamos de alfabetização quando se trata de letras e números. Mas esquecemos que também há uma alfabetização afectiva, relacional, humana. Há quem aprenda em casa. Há quem aprenda pela negativa. Há quem nunca aprenda.

O kulaya, enquanto conceito, poderia ser justamente isso: um espaço de alfabetização para a vida a dois. Mas, se for oferecido apenas à mulher, ficamos sempre com metade da palavra por aprender. E, quando a palavra fica pela metade, o silêncio acaba por preenchê-la.

Um silêncio que se traduz em distância, em mal entendidos, em frustração. Em casas onde se fala de tudo (contas, problemas, tarefas) menos daquilo que realmente dói. Por isso, mais do que perguntar “por que é que o kulaya é só para mulheres?”, talvez devêssemos perguntar: “O que é que queremos que o kulaya seja, para ambos?” Um tribunal de regras? Um laboratório de obediências? Ou um lugar de honestidade, cuidado, partilha e preparação mútua?

Se mantivermos o kulaya como instrumento para “ensinar a mulher a segurar o casamento”, continuaremos a carregar nas costas dela um mundo que nunca deveria ser só seu. Se o ampliarmos para incluir o homem, mas apenas para reforçar a ideia de poder e de autoridade, trocaremos de embalagem, mas não de conteúdo. A profundidade deste ritual não está em ser segredo, está em ser verdadeiro.

É nesse ponto que a literatura moçambicana nos pode inspirar: quantas vezes, nos contos, nos poemas, nas crónicas, vemos homens e mulheres às voltas com as expectativas, os papéis, os medos herdados? Quantas vezes a fogueira da aldeia se transforma em lugar de conselho, mas também de crítica subtil, de reinvenção daquilo que parecia imutável?

Talvez seja este o tempo de acender de novo essa fogueira, simbólica ou real, e sentar, lado a lado, homens e mulheres. Não para culpar, mas para compreender. Não para acusar, mas para iluminar. Não para destruir tradições, mas para as amadurecer. No fim, voltamos ao título, como quem volta à origem depois de uma longa caminhada:

Kulaya para homens; ridículo ou necessário?

Ridículo será, talvez, continuar a fingir que eles não precisam. Ridículo será insistir num casamento onde só uma das metades é preparada com cuidado. Ridículo será transformar um ritual profundo em produto de mercado, em espectáculo, em receita pronta.

Necessário será, talvez, tudo aquilo que nos aproxima mais da humanidade, do respeito mútuo, da autenticidade. Necessário será qualquer gesto, qualquer palavra, qualquer ritual que ajude dois seres imperfeitos a aprender a cuidar um do outro, sem se perderem de si mesmos.

No fim de tudo, quando o casal se desepede no salão, quando a música acaba, quando as fotografias do casamento se tornam apenas imagens num celular esquecido, o que ficará não é o modelo ideal, nem o ritual perfeito. O que ficará é a capacidade de amar com responsabilidade. E, se o kulaya, para homens e para mulheres, puder contribuir para isso, então talvez devamos voltar à pergunta inicial e reformulá-la, com toda a serenidade:

Ridículo ou necessário? Ou será que o mais ridículo é continuarmos a adiar o que, no fundo, já sabemos que é necessário?

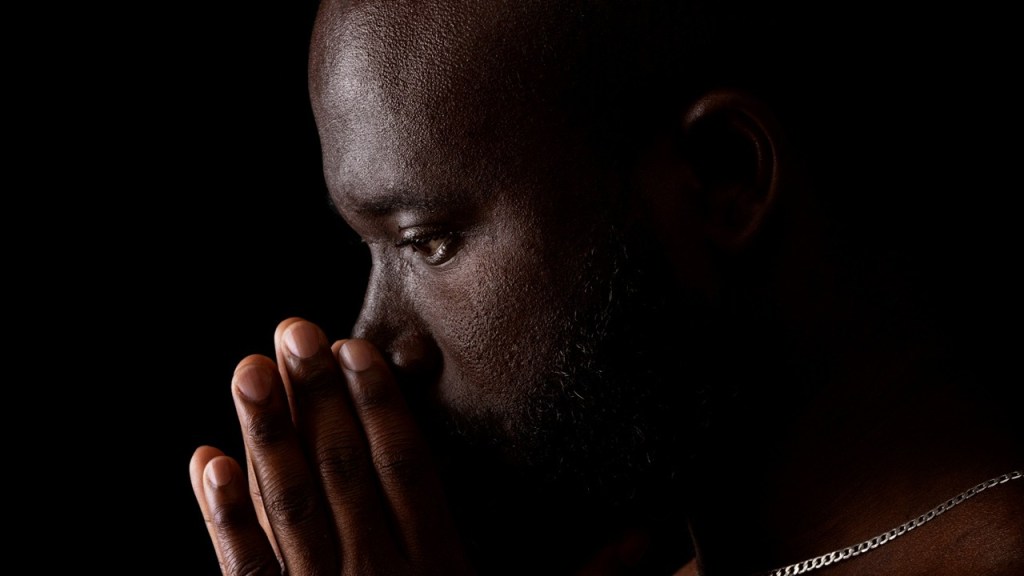

Imagem: Freepik

Deixe um comentário