Há bairros que falam baixo, como quem já se habituou a não ser ouvido. E há bairros que falam alto, não porque gritam, mas porque resistem. Khongolote é um desses lugares onde a voz não nasce do luxo, mas da necessidade. Uma voz feita de improviso, de persistência e de pessoas que acreditam que a vida não se resume a sobreviver. Foi isso que senti ao participar no sarau cultural que celebrou os dez anos da Ku Hlanga Nyeta – Associação Cultural. Não foi apenas um evento. Foi o bairro a falar por si.

Khongolote falou através da arte, da música, do teatro, da presença das pessoas. Falou com poucos recursos, mas com muita dignidade. Falou sem pedir licença. Falou porque precisava de falar. E quando um bairro fala, é preciso escutar.

O sarau aconteceu no interior do bairro, organizado pela própria “malta”. Nada ali era excessivo. Nada era artificial. O espaço era simples, as condições eram limitadas, os desafios eram visíveis desde o espaço de actuaçao até ao sistema de som que exigia paciência. Mas tudo aconteceu. E aconteceu porque havia vontade. Porque havia compromisso. Porque havia um entendimento silencioso de que a cultura, mesmo quando nasce pequena, carrega uma força que não se mede em dinheiro.

A Ku Hlanga Nyeta não celebrou dez anos com discursos longos nem com promessas vazias. Celebrou com presença. Com trabalho. Com pessoas. E isso diz muito sobre o tipo de associação que é. Num país onde tantas iniciativas morrem cedo, dez anos de persistência num bairro out of city não são um detalhe. São um acto de resistência.

O mais bonito foi perceber que o sarau não era um evento importado para o bairro. Era do bairro. As pessoas não estavam ali como convidadas; estavam ali como donas do espaço. Crianças sentadas por frente, jovens encostados às paredes, adultos atentos e observando com calma. Todas as gerações partilhavam o mesmo momento. E isto, num tempo de fragmentações, tem um valor que não pode ser ignorado.

Khongolote falou também através de uma imagem que me ficou gravada: uma família inteira, um casal, um bebé de colo e mais três crianças, sentados a assistir ao sarau. Tinham escolhido aquele espaço como programa familiar. Não estavam ali por obrigação, nem por acaso. Estavam ali por escolha. E essa escolha é profundamente simbólica. Num mundo que empurra as famílias para o isolamento, para os ecrãs, para programas fechados, aquela família dizia, sem palavras, que o bairro também educa, também acolhe, também oferece sentido.

Quando uma criança cresce a ver os pais escolherem a arte como espaço de encontro, essa criança aprende algo que nenhuma aula ensina. Aprende que a cultura não é distante. Aprende que o bairro não é apenas lugar de problemas. Aprende que há beleza onde vive. Aprende pertença.

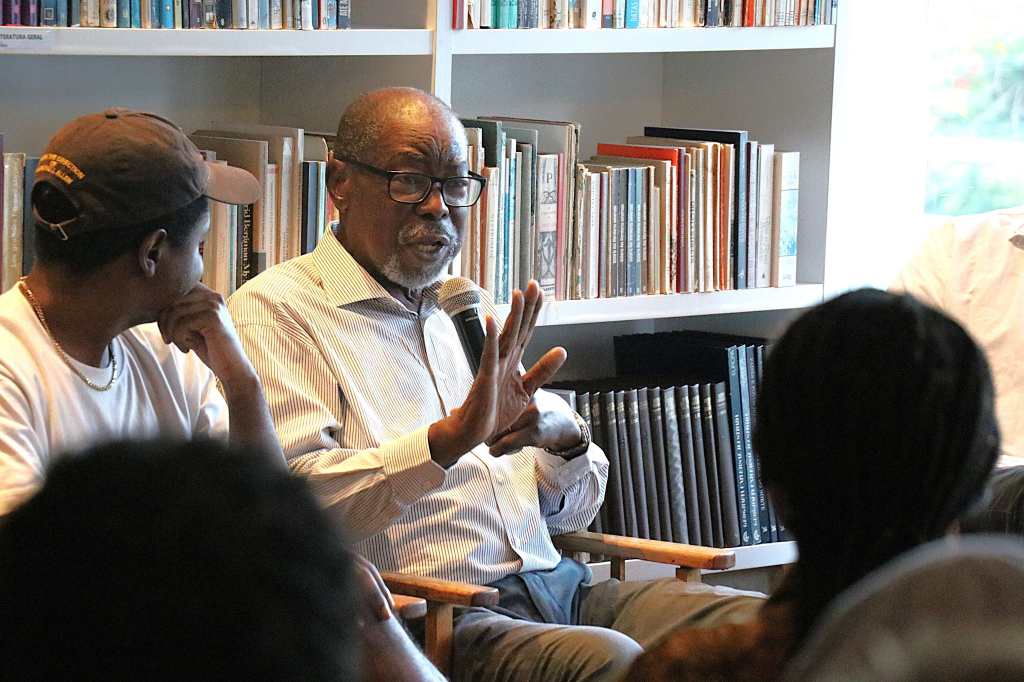

O teatro lúdico trouxe outro tipo de voz. Crianças em palco, com uma capacidade de interpretar que prende a atenção de qualquer adulto. Não havia ali técnica académica, mas havia verdade. Havia observação do quotidiano. Havia humor simples, inteligência espontânea, sensibilidade. Aquelas crianças seguraram o público não porque alguém lhes ensinou fórmulas, mas porque tinham algo a dizer. E isso é raro. Isso é precioso.

Ver crianças do bairro a ocupar o palco é ver o futuro a ensaiar. É perceber que talento existe, mas precisa de espaço. Precisa de continuidade. Precisa de cuidado. Quantas dessas crianças, se não encontrarem caminhos, acabarão engolidas por uma realidade que não lhes oferece alternativas? Quantas vozes se perdem porque não encontram quem as escute a tempo?

A música completou a narrativa. Os músicos não cantaram temas vazios. Cantaram o bairro. Cantaram a vida local, as dificuldades, as pequenas vitórias, a identidade. Não era música para agradar a um mercado; era música para afirmar existência. Khongolote não apareceu como problema, mas como casa. Como lugar digno de ser celebrado. E isso tem um impacto profundo na forma como os jovens se vêem a si próprios.

Durante o sarau, senti que o bairro estava a dizer: nós estamos aqui. Nós pensamos. Nós criamos. Nós sentimos. Não somos apenas estatística, nem nota de rodapé.

Este texto nasce para enaltecer isso. Para dizer que a arte que nasce nos bairros merece atenção séria. Não como caridade, mas como política pública. Não como favor, mas como investimento. Porque estes espaços culturais fazem um trabalho que muitas vezes o Estado e o mercado não conseguem fazer. Criam sentido. Criam pertença. Criam alternativas.

Quando tanto se fala de juventude perdida, é preciso ter coragem de perguntar: perdida em relação a quê? Perdida porque não lhe demos caminhos? Perdida porque não lhe oferecemos referências? Perdida porque só aparecemos para criticar e nunca para apoiar?

Os saraus culturais nos bairros são, muitas vezes, espaços de salvação simbólica. Não resolvem tudo, mas abrem janelas. Mostram que há outros mundos possíveis. Que há outras formas de estar. Que há outras linguagens para expressar o que se sente. E isso é vital, tanto para os jovens dos bairros periféricos como para os que vivem no centro da cidade e carregam vazios diferentes, mas igualmente profundos.

Mas é preciso também olhar para dentro com honestidade. E aqui, com todo o respeito e cuidado, deixo uma reflexão que não pode ser evitada. A presença visível do álcool em eventos culturais comunitários, sobretudo quando o espaço é partilhado maioritariamente por crianças e adolescentes, merece atenção.

Não se trata de acusar ninguém. Não se trata de moralizar. O álcool faz parte de muitas sociabilidades. Está enraizado em hábitos, em formas de convívio. Mas quando a cultura se propõe a ser espaço de formação, de exemplo, de alternativa, talvez seja necessário pensar com mais cuidado nos sinais que damos.

As crianças observam tudo. Aprendem mais pelo que vêem do que pelo que lhes dizem. Se a arte, a festa e o convívio aparecem sempre associados ao álcool, essa associação torna-se natural. E depois perguntamo-nos por que razão tantos jovens entram cedo em consumos problemáticos.

Falar disto com gentileza é também um acto de cuidado. Porque estes espaços culturais têm um potencial enorme de mostrar que há outras formas de celebrar. Outras formas de estar juntos. Outras formas de sentir alegria. E isso é particularmente importante quando falamos de uma geração que muitos dizem perdida, mas que talvez esteja apenas à procura de referências consistentes.

Khongolote mostrou, naquele sarau, que há base para isso. Mostrou que há pessoas comprometidas. Que há famílias presentes. Que há crianças interessadas. Que há jovens criativos. Que há artistas conscientes. Falta muitas vezes o apoio estrutural. Falta continuidade. Falta reconhecimento.

A Kuhlanganyeta e tantas outras associações culturais nos bairros fazem um trabalho silencioso, persistente, quase invisível. Trabalham onde é difícil. Criam onde há escassez. Mantêm acesa uma chama que poderia facilmente apagar-se. E fazem-no não por glamour, mas por convicção.

Saí daquele sarau com a sensação de que tinha ouvido o bairro falar. Não com gritos, mas com firmeza. Não com queixa, mas com proposta. Khongolote disse que existe. Disse que cria. Disse que educa. Disse que resiste.

Que este texto sirva para amplificar essa voz. Para lembrar que a cultura nos bairros não é periferia da cultura nacional. E que, se queremos realmente falar de futuro, de juventude, de salvação de gerações, comecemos por escutar o que os bairros já estão a dizer há muito tempo.

Khongolote falou.

Cabe-nos agora decidir se queremos ouvir.

Deixe um comentário